“死读书,不如不读书”,这句话如今已经颇为深入人心了。作为一个一线语文老师,笔者发现很多小朋友在品读经典作品时,都学会了带着思考去理解,有时候还总能挑出原作的一些“小问题”。

比如,前几年杭州就有一位姓马的5年级学生,在读《西游记》时,发现了一处不合理之处:唐僧取经明明经过了很多地方,但不管到哪里,当地人遵从的都是我国江淮一带的饮食方式,就连西域也是如此。

这个问题很快就引起了不少专家的注意,他们纷纷表扬马同学很善于思考,并解释称这是因为吴承恩自己就是淮安府人。而《西游记》又是由《大唐西域记》为蓝本创作的小说,而《大唐西域记》又没怎么描写唐玄奘一路见到的吃食,吴承恩便把江淮菜写了进去。

其实,平时我和教师同行们在教孩子们时,也经常发现一些跟这位马同学一样的孩子。比如近日,我的同行徐老师就遇到了这样一件趣事:当日她正在教孩子杜甫《绝句》中的“两个黄鹂鸣翠柳”,一个7岁的学生则对她发出了灵魂拷问,她听完后默默感叹:“我好难!”《绝句》一诗咱们都知道,是杜甫最经典的作品之一:

两个黄鹂鸣翠柳,一行白鹭上青天。

窗含西岭千秋雪,门泊东吴万里船。

孩子问的问题很简单:为什么杜甫要写“两个黄鹂”而不是“两只黄鹂”?如果杜甫这样写是对的,那前几天他在写数量词的时候填“两个鸟”,老师凭什么送他一个大大的叉?

其实,咱们还真不能怪孩子调皮,这个问题不只是他问过,很多人都曾有过疑惑。一般来说,形容物体时我们经常用“个”,而形容小动物时,我们经常用“只”。但很显然,像杜甫这样的文字高手,是太可能用错的。

于是,早前曾有人提出:会不会是唐代时期,“只”字的使用还不普遍。但很快,这种说法就被事实给否定了。

李商隐的“此情可待成追忆?只是当时已惘然”,李白的“相看两不厌,只有敬亭山”,说明“只”字在当时是常用字。同时,既然“只”字当时已经被发明出来了,那通假字的情况也就不成立了。

不知大家发现没,但凡是刻意用“个”字,写出来的文字都更加接地气。杜甫写《绝句》时,难得在蜀中找到了片刻的安稳日子,所以此时他的内心是相对自在、惬意的。轻轻的一句“两个黄鹂”,完全能体现这种惬意。

其次,从与后文的连接上来看,用“个”字显然也更为合适。杜甫写诗最是讲究格律对仗,这首诗的高明之处在于颜色用黄对白,翠对青,数量词上用两个对一行,读来朗朗上口。如果用“只”字,显然就达不到这样的韵律效果了。

综上所述,这位7岁小学生挑的问题,杜甫并没有错,这和他在填空时写“两个小鸟”是两回事。因此,徐老师大可不必为这次“灵魂拷问”犯难,只要跟孩子讲清楚即可。

与杜甫诗类似的,近些年笔者还听到一些别的质疑:鲁迅的文章里有不少用错词、用错字的地方,比如他在《记念刘和珍君》一文中,把“纪念”写成了“记念”;在《藤野先生》中把喝彩写成了喝采。如果咱们的中学生在写作文时也这样,那显然是会被当成错别字处理的。

最后,经过文史学家及诗迷们的分析,杜甫这样用共有两个好处:

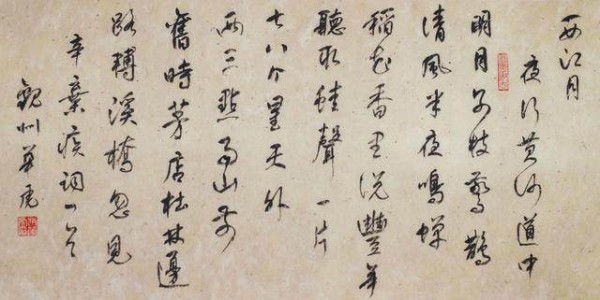

首先,用“个”字会使全诗在意境上更加活泼、灵动。南宋词人辛弃疾在《西江月·夜行黄沙道中》一词中,曾写道“七八个星天外,两三点雨山前”,并没有用“颗”来形容星星;宋代文人聂胜琼在《鹧鸪天·别情》一词中,曾写道“枕前泪共阶前雨,隔个窗儿滴到明”,不是一扇窗,而是一个。

于是,有学生指出“鲁迅写错字就没问题,我们写就错了,这是何道理?”对于这个问题,笔者认为咱们要更客观地看待:

一来,鲁迅是白话文的先行者,他写这些小说的时候,白话文小说才刚刚起步,很多字词该怎么用还没有一个完整的规范,这一点咱们要理解他;二来,语文教材在课本后的注解部分,都会把这些字词的正确用法标出来,就是为了防止大家跟着学;三来,鲁迅的一些小错字,并不影响其文章整体的水平,如果哪天咱也能写出如此高水平的作品,相信也没人会介意其中有一两个错字。

笔者非常欣赏边思考、边学习的态度,品读古典诗词也罢,现代经典小说也罢,提出质疑本身是没错的。但事实也一次又一次证明,经典之所以会成为经典,是因为它们在字句上其实已经很完美了,挑它们的错其实并不容易。对此事,大家怎么看?欢迎讨论。