巴金(1904年11月25日—2005年10月17日),原名李尧棠,另有笔名有佩竿、极乐、黑浪、春风等,字芾甘。汉族,四川成都人,祖籍浙江嘉兴。中国作家、翻译家、社会活动家、无党派爱国民主人士。巴金1904年11月生在四川成都一个封建官僚家庭里,五四运动后,巴金深受新潮思想的影响,并在这种思想的影响下开始了他个人的反封建斗争。1923年巴金离家赴上海、南京等地求学,从此开始了他长达半个世纪的文学创作生涯。

01

1994年,巴金在整理和校阅《巴金全集》的过程中,因为起身取一本书而发生脊椎压缩性骨折,住进了医院。这一年,巴金已有90高龄,他对记者悲哀地说:“我不能工作了,是一个废物、包袱。”

这一年,距离她的妻子萧珊逝世,已经22年。

在中国的作家中,巴金无疑是长寿的,但是晚年的他却多次对朋友说:长寿,于他而言,是一种惩罚。文人圈内的人都清楚,巴金和妻子萧珊伉俪情深。萧珊逝世后,巴金将所有的感情都投入到了创作中,他试图通过创作慰藉怀念亡妻之苦。在这种信念的支持下,他独自走过了20几个孤独寂寥的年头。

晚年的巴金,身体健康已经每况愈下,以至于后来病得再也无法创作,他为此悲哀不已。病痛的折磨让他数次想要选择安乐死,却遭到了亲友们的反对。

对巴金而言,这样的生活痛苦不堪。他活在自我价值丧失的巨大恐慌中,也活在思念妻子的无穷追忆里。

晚年的巴金曾说:

“人死犹如灯灭。我不相信有鬼。但是,我又多么希望有一个鬼的世界,倘使真有鬼的世界,那么我同萧珊见面的日子就不远了。”

巴金在晚年并不畏惧死亡,甚至只要想起亡妻萧珊,死亡在他心头更像是一种温馨浪漫的归宿。萧珊在他生命中给予了30余年的陪伴,而他整整用了一生来怀念。

纳兰性德笔下的“一生一代一双人”正是对巴金和萧珊之间的爱情最好的注释。他们的爱情始于上个世纪30年代,并在巴金先生的回忆中得到了永生。

02

1936年,32岁的巴金凭借长篇小说《家》在上海掀起了一股“巴金热”。小说《家》通过揭露封建大家庭的腐朽罪恶,唤醒了国内无数年轻人的反抗意识。巴金先生也因此声誉卓著,成为年青一代在思想意识上的指路明灯。

在这股热潮中,巴金每天都能收到不少读者的来信,其中不乏一票女性追求者,也就是我们现在说的“迷妹”。但是因为家庭等各方原因,当时奉行不婚主义的巴金不为所动。

只不过,在众多的读者来信中,一个十几岁小女孩倒是给巴金留下了深刻的印象。这个小女孩是众多粉丝中给巴金去信最多的一个,她字迹娟秀,言辞不多,每次的落款都是 “一个十几岁的女孩”。

巴金和这个小笔友在书信中相谈甚欢,两人通信长达半年之久。直到有一天,这个小女孩在给巴金的信中写道:

“笔谈如此和谐,为什么就不能面谈呢?希望李先生能答应我的请求……”

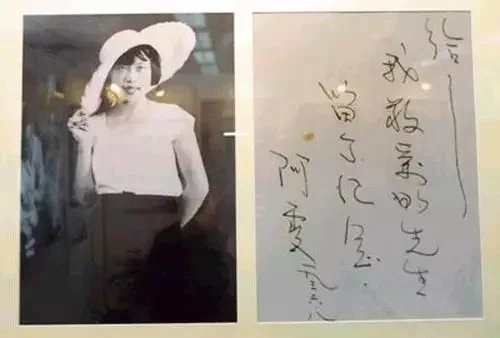

在这封信里,女孩还附上了自己的一张照片,她身着白衫黑裙,梳着齐耳短发,头上顶着一个花边草帽,活泼俏皮,照片的背面写着:给我敬爱的先生留个纪念。

巴金大约是不忍心拒绝这个小女孩,也有出于对这个小笔友的好奇,便按照信中约定的时间、地点来到了一家饭店。

巴金最初还有几分忐忑,直到一位梳着学生头、身着校服的女生出现。她眨巴着大眼睛,文雅、快活地笑着对巴金说:“李先生,您比我猜想的可年轻多了。”

女孩的爽朗、活泼一下子感染了本来有点拘束,不善言辞的巴金。巴金地开心地说:“你比我想象的还像个娃娃呀!现在可以告诉我你的名字吗?”

她热情大方地介绍:“我叫陈蕴珍,小名叫长春,我可不愿意李先生把我当小孩子看哟。”这一年,萧珊17岁。

03

萧珊和巴金一见如故,她将巴金作为自己的知己,无话不谈,甚至将自己对家庭约束的不满以及想要离家出走的念头和盘托出。巴金听了后,像一个知心的大哥哥一样,连忙劝她不要冲动,用真挚的话语打消了她离家的念头。

在两人的这次见面之后,巴金在信里亲切地称呼萧珊为“小友”,而萧珊则经常去出版社找巴金,还开始关心巴金的生活起居。

在情窦初开的年纪里,萧珊不可自拔地爱上了巴金,她爱他的作品,也爱他高贵的人格。面对萧珊炽热的感情,巴金并非不为所动。萧珊的活泼、开朗和快乐都像生命阴霾中的一缕阳光,让巴金感到温暖、美好。

但是巴金心里同样明白,萧珊小了自己15岁,她对自己的爱恋只是美好纯洁心灵的一种自然流露,而自己对萧珊的喜爱,更像是一种诱惑之下的心动,甚至有亵渎感情的嫌疑。于是,对于萧珊,他一直小心翼翼呵护,将她当做一个小朋友来对待。

这种一方主动,一方克制的感情一直持续到一天,萧珊来到巴金在霞飞路的住处。萧珊对巴金说,家里人要把她许配给一户有钱人家,请巴金给她拿个主意。然而,巴金没有表态。

见到萧珊伤心地跑下楼,巴金忙追下去解释说:

“我是说,你还小,一旦考虑不成熟,会悔恨终身的。如果你长大有主见了,成熟了,还愿意要我这个老头子,那我们就生活在一起。”

正是巴金这一番发自肺腑的表白,更加坚定了萧珊追求爱情的决心。

1942年,由于抗战吃紧,巴金的同事们先后离开了桂林文化生活出版社,这使得孤军奋战的巴顿感寂寞寥落。萧珊何尝不懂他的孤独?为了陪在他身边,萧珊放弃了去延安学习的机会,她不等大学毕业就来到巴金身边,亲切地告诉他:“你不要难过,我不会离开你,我说过在你身边的。”

在萧珊的陪伴下,巴金生命中这段最为艰难苦涩的岁月开始有了暖意。

1944年5月1日,巴金和萧珊在桂林完婚。他们俩的婚姻,纯粹是不掺杂任何物质条件的“裸婚”。结婚当天,巴金从朋友那里借来的一间木板房作为新房,房子里面没有添置一丝一棉、一凳一桌,只有一张巴金4岁时与母亲的合影,作为祖传的珍贵家产。

整个婚礼相当简单,巴金只委托了弟弟李济生以双方家长名义,向亲友印发了一张旅行结婚的“通知”,两个人就这样结成了夫妻。结婚第二年,萧珊生下了女儿李小林,5年后,两人又添了儿子李小棠。一家四口,其乐融融。

04

在巴金和萧珊共度的30多年的生活中,他们相亲相爱,相濡以沫,一辈子既没吵过架,也红过脖子。特别是在“文革”时期,很多夫妻经不住大环境的考验,“大难临头各自飞”。大家彼此之间要么相互揭发,要么划清界限。但是巴金与萧珊却在这段特殊的岁月里拥抱得更紧了。

当时,巴金被关进上海的“牛棚”,遭受无尽的批斗,萧珊也因此受到牵连。她不仅承受着和巴金一样的精神折磨,还为了维护丈夫巴金,挨了不少铜头皮带的毒打。巴金说,萧珊不仅分担了他的痛苦,还给了他不少安慰和鼓励。

有一个时期,巴金和萧珊只能通过服用助眠药才能入睡,往往天刚发白就都醒了。两个人在床上互相呼唤彼此,每当巴金诉苦般地说:“日子难过啊!”萧珊便也用同样的声音回答:“日子难过啊!”但是她马上要加一句:“要坚持下去。”或者再加一句:“坚持就是胜利。”

萧珊的乐观某种程度上给予了巴金更强大的信念。然而,在身心的双重压力之下,她自己却病倒了。

1972年7月底,萧珊被诊断出直肠癌。随着病情加剧,她不得不进行手术。手术前,萧珊满眼泪水地对巴金说:“看来,我们要分别了!”巴金低低地说:“不会的……”此时,他已经声音嘶哑,肝肠寸断。

1972年8月13日,距离萧珊手术过后5天,这个温暖可爱的女人与世长辞。临终前,萧珊一直念着巴金的名字。然而,阴差阳错,巴金没能见到妻子的最后一面。等到他赶到的时候,萧珊已经身裹白布,被送进了太平间。巴金痛不欲生,肝胆欲裂。萧珊去了,带着他几十年的爱情也一并离去了。

在萧珊去世3年后,巴金把她的骨灰从存放室接回了家。从此,他一直把妻子的骨灰放在自己的卧室,与萧珊生前的那些译作放在一起。巴金先生每次都要睹物思人,很长一段时间沉浸在自己的思绪之中。朋友们劝他让妻子的骨灰入土为安,他却说,他要通过这种方式和萧珊继续在一起。

在萧珊走后的30多年里,巴金一直怀念着她,见不到她,只好祈求在梦里梦见她。在萧珊走后的岁月里,无论身边的人如何劝慰,他都不愿意再娶,也不想要多活。

“十年生死两茫茫,不思量,自难忘”,巴金先生的晚年几乎都在怀念萧珊的记忆中度过。在这期间,他为妻子写下了《怀念萧珊》、《一双美丽的眼睛》等文章。

2005年,巴金去世,亲友们遵循巴金的遗嘱,将他的骨灰和萧珊的骨灰掺在一起,撒向大海。这是巴金先生生前对外公开的唯一一个心愿。

但愿,现在巴金先生现在已经和他一辈子的“小朋友”幸福地相拥在天堂。